子どもの矯正

子どもの矯正について

混合歯列期(乳歯と永久歯がある時期)や乳歯列期後期に始める治療法でその目的は永久歯がはえそろう前に顎骨や歯槽骨(歯が生えている周りの骨)、筋肉の不調和を改善し、お口の中の環境を整えることです。例えば出っ歯の場合、下顎の発育が悪く後退しているお子さんが多く見られます。

下顎の成長を促す治療をすることによって、歯並びや顔立ちが良くなるだけでなく、気道を拡げて呼吸に対しても良い環境を得ることができます。

早期治療には良い点がありますが欠点もあります。

それは長期間の治療が必要となることと患者さんの協力がなく、目的とした効果が得られない時はやはり抜歯が必要となることです。

また装置を長期間装着する関係上、大人の矯正以上に虫歯や歯肉炎になりやすくなるため注意深いケアーが必要です。永久歯が生え揃ってからの仕上げの段階では、大人の矯正と同様に、歯根の吸収(溶けて短くなること)、歯の壊死(神経が死ぬこと)、歯肉の退縮などのリスクがあります。

お子さんの歯並びで

お悩みはありませんか?

-

-

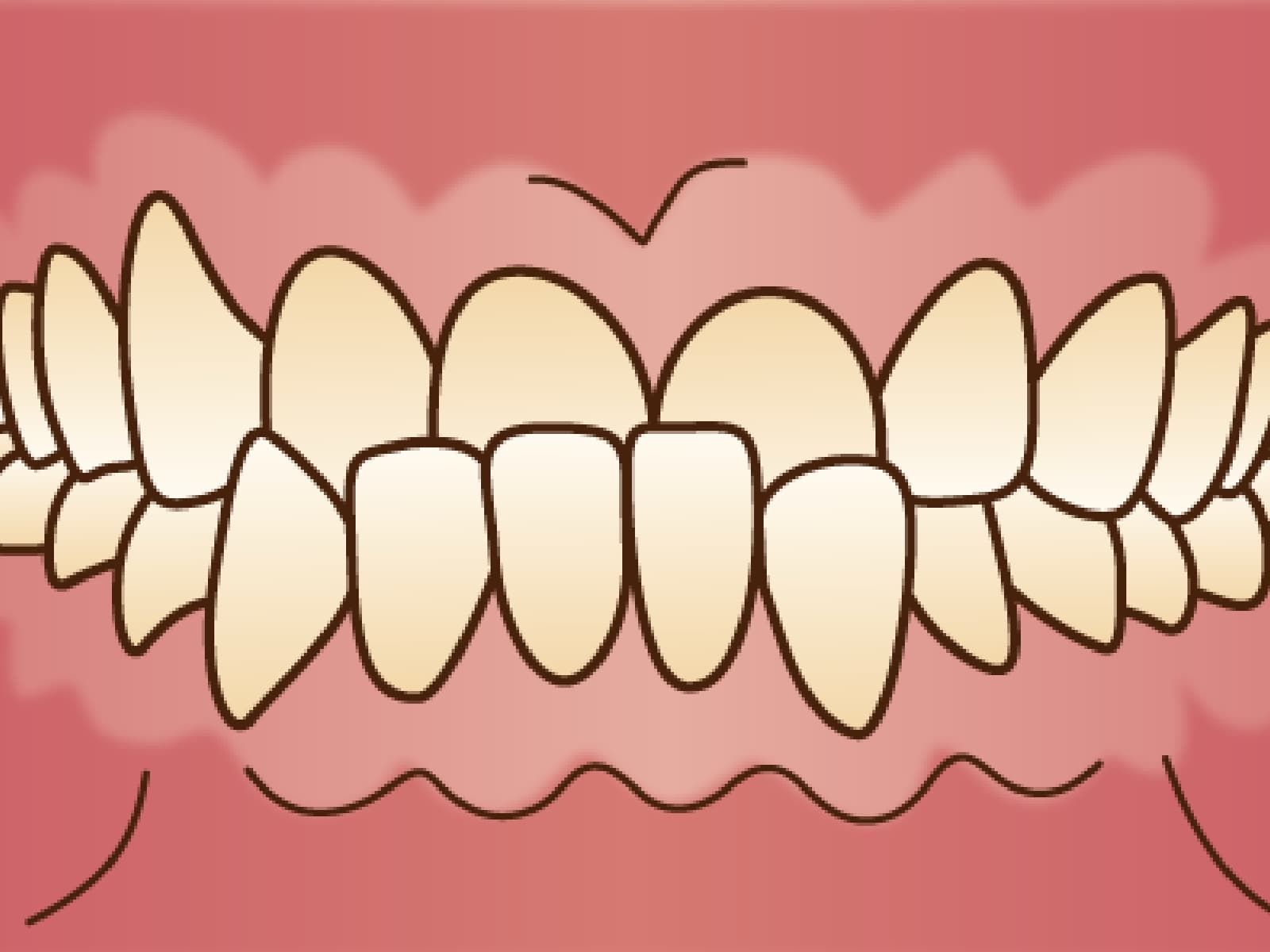

出っ歯

-

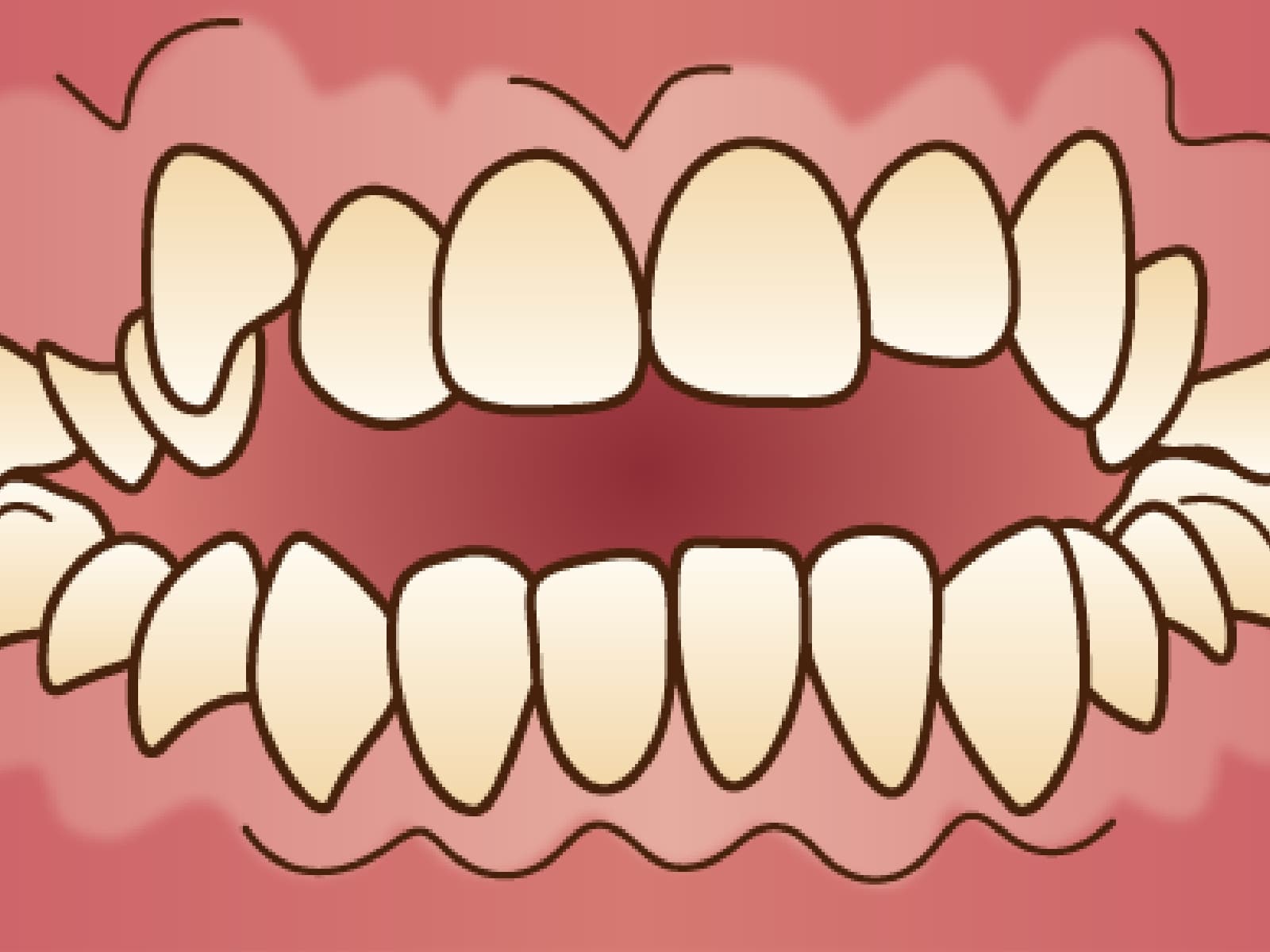

受け口、しゃくれ

-

前歯が嚙み合わない

-

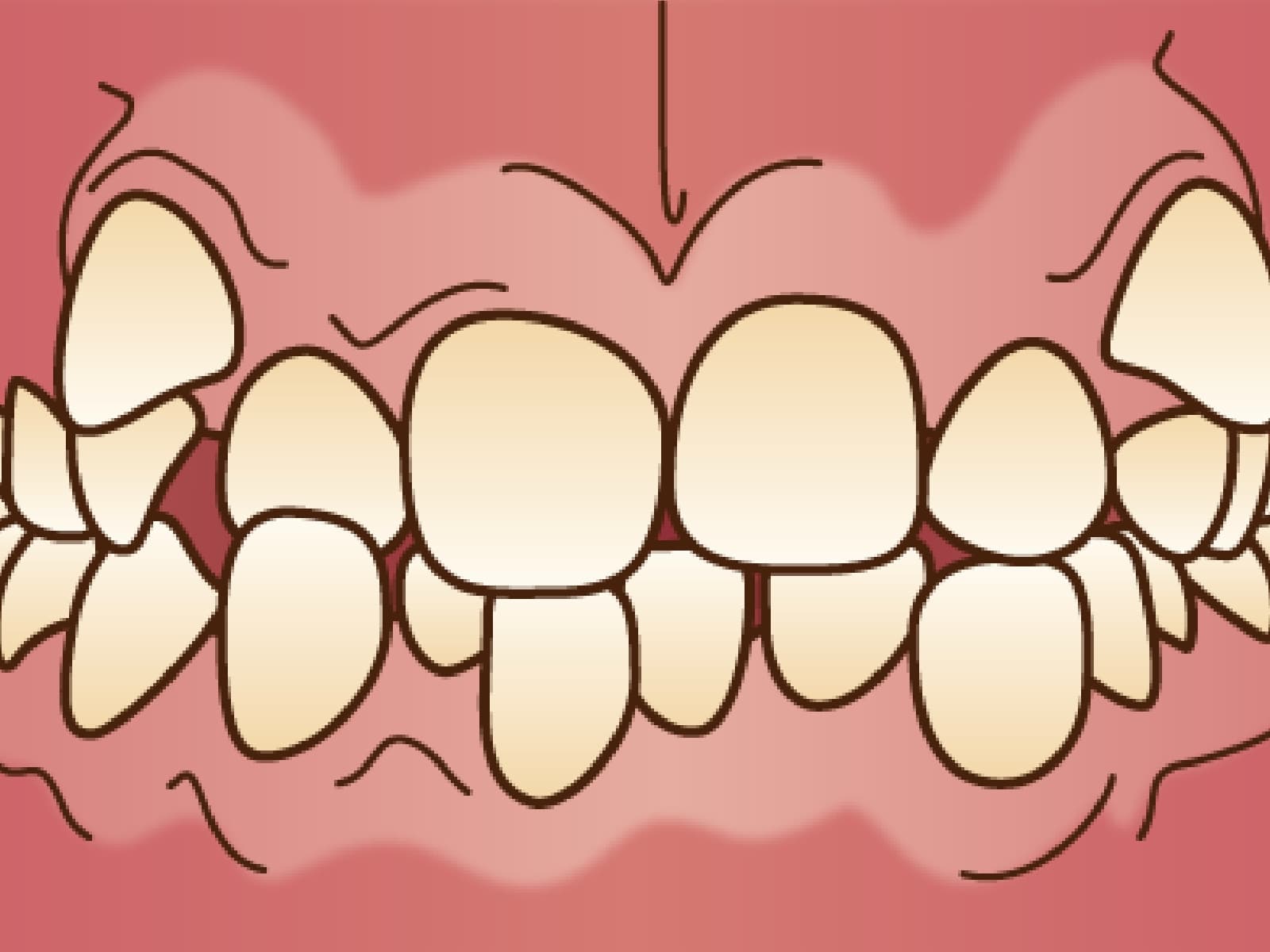

歯がガタガタ

-

歯が交差している

-

歯と歯の間に隙間がある

-

出っ歯

-

当院における小臼歯抜歯の

年令別割合およその歴年齢 歯の状態 歯牙年齢 割合 6歳~8歳 前歯と第1大臼歯がはえている 3A 15.2% 9歳~11歳 前歯と第1大臼歯の間の歯がはえ代わり中 3B 42.9% 12歳~17歳 第2大臼歯がはえ始める 3C 56.9% 20歳~ Adult 72.7% このデータからわかることは開始が早いほど抜歯せずに治療できる可能性が高くなるということです。

早期治療を成功に導く秘けつはstep by stepつまり階段を一歩一歩昇っていくようにやるべき時期にやるべきことを確実にやっていくことです。

また治療が予定どうり進まない時は装置を代えたり、あるいは治療計画の変更が必要となることもあります。

治療が横道にそれるのをいち早く見つけるためには患者さんの記録を残しておくことが重要です。たとえば当院ではすべての患者さんに”主な症例”に示すようにポイント毎に歯の写真を撮っています。

そして1年~1年半毎に御本人、保護者の方にその写真をお見せしながら経過の説明を行っています。

MFT治療

(筋機能療法・お口の筋力トレーニング)について

-

MFTとは口のまわりの筋肉(舌、口唇および顔面の筋肉など)を強くしてバランスを良くし、正しく機能させるためのプログラムです。歯並びとお口まわりの筋肉の動きはとても密接な関係にあるため、MFTによりあごや舌などお口まわりの筋肉の「正しい動き」ができるように導くことで矯正治療の効果が期待できます。

当院では、系統立てた筋機能訓練を個別で行い、正しい舌の動きや正しいお口まわりの筋肉の動きを習慣付けていきます。

-

以下のような癖は歯並びに

影響します-

口呼吸

歯列の発達を妨げ、叢生や上顎前突、開咬の原因となります。また、気道が狭くなったり扁桃肥大の原因に繋がり、食べ物が飲み込みにくい、いびきなどの症状が出ることがあります。

-

お口ぽかん

口呼吸を誘発し、歯ならび、かみ合わせが悪くなる原因となります。お口ぽかんは、前歯が前方にある場合だけでなく、アレルギーや扁桃肥大などが原因の可能性があるため耳鼻咽喉科への受診も必要です。

-

おしゃぶりの長期使用・

指しゃぶり

歯列の発達を妨げ、叢生や上顎前突、開咬の原因となります。

-

唇を咬む癖

歯がガタガタになったり、すきっ歯など歯並びが悪くなる原因に繋がります。

重度だと、顎の成長に影響する場合があります。 -

舌癖・異常嚥下癖

舌の先の正しい位置は、上あごの前歯の内側にあるふくらみ部分です。ここをスポットと呼びます。舌癖(ぜつへき)とは、舌をスポット以外のところに置いていたり、舌で歯を押したり、歯で舌をかんだりする癖のことをいいます。

-

主な治療、トレーニング方法

Zickfoose先生のMFT(Myo Functional Therapy)を中心に、そのほか矯正臨床に関わる機能的諸問題を改善するAT(Awareness Training)を行なっています。

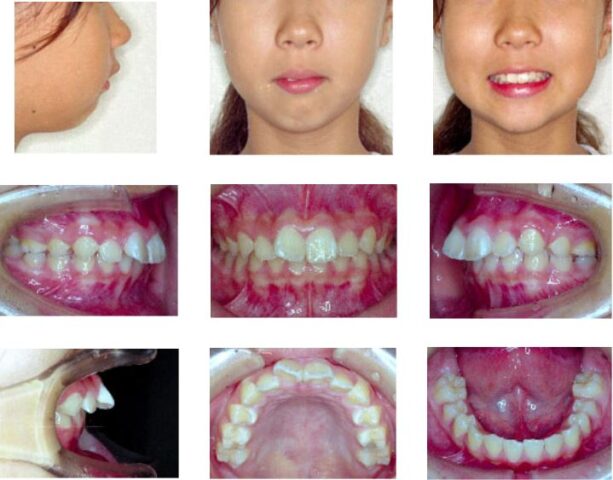

出っ歯(上顎前突) 子どもの矯正

10歳女の子 出っ歯が気になり来院

Before

After

| 主訴 | 出っ歯が気になり来院 |

|---|---|

| 診断名あるいは主な症状 | 出っ歯 |

| 治療期間・回数 | 約5年 |

| 年齢 | 10歳 女性 |

| 治療に用いた主な装置 | ホールディングアーチ、エッジワイズブラケット、SMC、バイオネーター |

| 治療費概算 | 約99万円です。(矯正治療は公的医療保険が適用されない自費診療です。) |

| リスク副作用 | う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。 |

当院でおこなった主な症例

-

出っ歯(上顎前突)その1

-

7歳女の子 出っ歯と下の前歯のデコボコが気になって来院

治療開始は7歳10か月です。

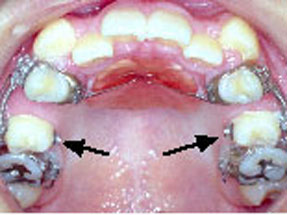

上下の前歯にでこぼこがあり、下あごの成長が悪く後退しているタイプの出っ歯です。約3ヶ月で最初に上の前歯のデコボコをまっすぐに並べます。

この前歯を並べる目的は次に使う装置が効果を発揮しやすくするためです。バイオネーターで筋肉の力を利用してあごの成長をうながすと同時にあごを左右に拡げます。

簡単にとりはずしができ、家にいるときに使ってもらいます。あごが前方に成長し、上の前歯と下の前歯の前後的な差がなくなりました。

また上下の歯列が拡がり、永久歯のはえるスペースができました。

ブラッシングがしっかりできていないのが残念です。永久歯がはえそろったら、すべての歯に装置(エッジワイズブラケット)をつけます。

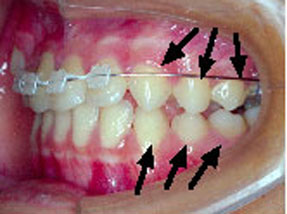

仕上げの段階ではこのように上下にゴムをつけてもらうことがあります。出っ歯も治り、きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができました。

小臼歯は抜かずに治しました。治療終了は14歳5か月です。ここまでの費用は、総額約89万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

-

出っ歯(上顎前突)その2

-

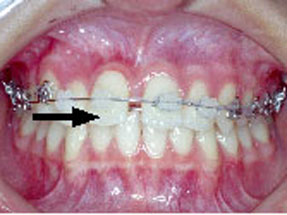

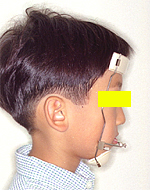

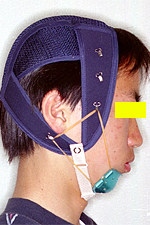

10歳男の子 出っ歯が気になり来院

治療開始は10歳1か月です。

上の前歯がかなり前に出ています。 口が閉じにくく、前歯を折る危険があります。

上の前歯と上あごが出て、下あごが後退しているタイプの出っ歯です。上の前歯を後退させ、下あごの成長をうながす効果のあるBJAと上あごの成長を抑えるハイプルヘッドギアーを併用しました。

どちらも家にいる時に使ってもらう装置です。1年4か月後です。

上の前歯は後ろに下がり、上顎と下顎の関係が良くなったので第1大臼歯の位置関係も良くなっています。-

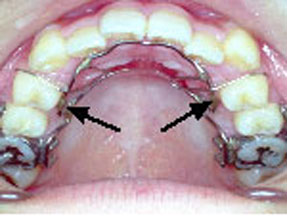

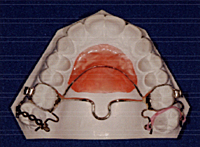

永久歯がはえそろうまで土台になる第1大臼歯が動かないように内側からホールディングアーチで固定しておきます。

-

少し上下の歯の咬み合せが深いので下の歯には装置を付けることができません。 まず、上の歯に装置(エッジワイズブラケット)を付けました。

-

-

あと少しの微調整で装置をはずせそうです。

出っ歯も治り、きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができました。

小臼歯は抜かずに治しました。治療終了は17歳8か月です。ここまでの費用は、総額約98万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

-

出っ歯(上顎前突)その3

-

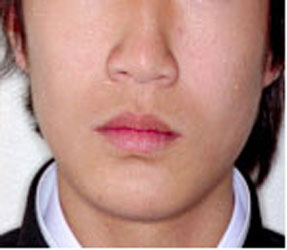

10歳女の子 出っ歯が気になり来院

治療開始は10歳5か月です。上顎左右にそれぞれ1本ずつ乳歯が残っているだけで、ほとんど永久歯に生え代わっています。

下あごの成長が悪く、上の前歯も前に出ています。

口が閉じにくそうです。まず、上の前歯を並べた後,下あごの成長をうながすためにバイオネーターを使用してもらいました。

1年間バイオネーターを使用して、前歯が引っ込み下あごも少し成長しました。

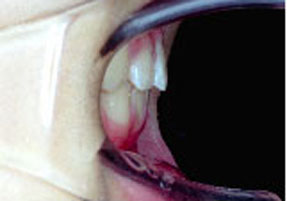

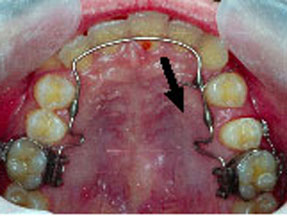

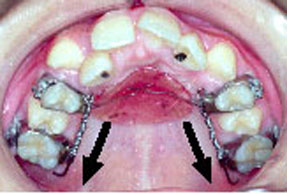

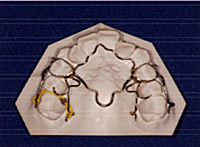

しかし、上と下の歯のずれはまだ大きく、下あごの成長だけでは、ずれの解消は難しいため、このままでは小臼歯4本の抜歯が避けられそうもありません。そこで上の第1大臼歯の後方への移動を行うことにしました。

レントゲンで後方にスペースがあることが確認されています。第2大臼歯がまだ生えていない今がちょうど良い時期です。SMCで、まず左上の第1大臼歯から後方へ動かし始めました。

次は、左上の第2小臼歯の後方移動です。

最後に右上の第2小臼歯の後方移動です。

4本の後方移動に約8ヶ月かかっています。左右の第1大臼歯をホールディングアーチで元に戻らないように した後、エッジワイズブラケットを付けて残りの歯を動かします。

左上第1小臼歯を後方へ動かしているところです。

左上犬歯を後方へ動かしているところです。

前歯を引っ込め始めます。

かなり引っ込みました。もう少しです。

前歯は引っ込み、スペ-スもなくなりました。

上下左右の第2大臼歯を並べています。微調整も済み、そろそろはずせそうです。

きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができ、口元も最初に比べると見違えるように良くなりました。

小臼歯は抜かずに治しました。治療終了は15歳6か月です。ここまでの費用は、総額約99万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

-

受け口(下顎前突)その1

-

7歳女の子 受け口と前歯のデコボコが気になり来院

治療開始は7歳7か月です。

-

下あごが少し大きいタイプの受け口です。

-

前歯が逆になっています。

-

歯が並ぶスペースがありません。

-

上の前歯にエッジワイズブラケットを付けています。

-

前歯の咬み合わせが変わりました。

-

下の歯のデコボコも減りました。

左上の小臼歯がねじれてはえてきました。

-

ねじれていた小臼歯もきれいに 並んできました。

-

-

下の歯にも装置(エッジワイズブラケット)を付けて正しい咬み合わせにしていきます。

-

-

上下の前歯の咬み合わせも深くなり、そろそろはずせそうです。

-

きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができました。小臼歯は抜かずに治しました。治療終了は16歳4か月です。

受け口の治療は成長が止まるまで待つ必要があるため、ほかの不正咬合よりも終わるのが遅くなります。ここまでの費用は、総額約99万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

-

受け口(下顎前突)その2

-

8歳女の子 上の前歯が内側にはえているのが気になって来院

治療開始は8歳3か月です。

-

上の前歯が下の前歯より内側にはえています。

歯の傾きが原因の受け口ですがこういう状態が長く続くと上あごの成長をさまたげてしまいます -

-

舌の癖がありそうです。

上の前歯をリンガルアーチで前方に出しています。

少し上下の前歯の咬み合わせが浅いようです。舌の癖を治す装置(タングガード、拡大ねじ付きプレート)を付け、併行してMFTを行っています。

犬歯のはえるすき間を作るためコイルスプリングを利用した装置を利用した装置で第1大臼歯を後ろに動かします。

第1大臼歯の次に第2小臼歯を後ろに動かしたところです。

ホールディングアーチ付きリンガルアーチに代えて今度は第1小臼歯を後ろに動かしました。

歯にエッジワイズブラケットを付けてきれいに並べました。

ブラケットをつける期間は8か月ですみました。きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができました。 小臼歯は抜かずに治しました。治療終了は14歳7か月です。

ここまでの費用は、総額約93万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

-

受け口(下顎前突)その3

-

9歳の男の子 受け口が気になり来院

治療開始は9歳4か月です。

上あごの成長が悪く、下あごが少し大きいタイプの受け口です。

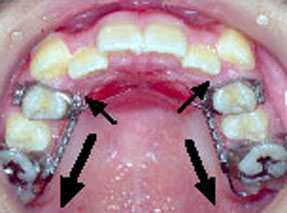

あごが少し左にずれています。クォードヘリックスで上の歯列を左右に拡げます。

また上あごの成長をうながすため、夜間に上顎前方牽引装置(OMA)を使用してもらうことにしました。8ヶ月後です。

前歯の咬み合わせが変わり、口元の感じも良くなりました。

あごの成長が安定するまで上顎前方牽引装置(OMA)は引き続き使用してもらいます。

また定期的にレントゲンを撮り、あごの成長をチェックしていきます。右上の犬歯が生えるスペースが不足しています。

正面から見ると前歯が右にずれています。

左の咬み合わせは上の歯が下の歯より前方にずれ、上下の歯が互い違いに咬み合っていません。まず、リンガルアーチで左上の大臼歯を後方に動かしてスペース作っていきます。

第1大臼歯と第2小臼歯を動かし終わったところです。

新しいリンガルアーチに代えて第1小臼歯を後方へ動かします。

第1小臼歯を後方へ移動後、上の歯すべてにエッジワイズブラケットを付けました。

左側の咬み合わせも良くなりました。

前歯のずれを治しています。あごの成長が安定していることを確認後、下の歯にもエッジワイズブラケットを付け、仕上げに入ります。

きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができ、口元も最初に比べると見違えるように良くなりました。

小臼歯は抜かずに治しました。治療終了は15歳8か月です。ここまでの費用は、総額約103万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

歯のデコボコ(叢生)その1

-

9歳男の子 前歯のデコボコが気になり来院

-

治療開始は9歳9か月です。

2本の前歯が内側にはえ、並ぶすき間がありません。 -

2本の前歯は下の歯より内側に入っています。正常なあごの動きができなくなっています。

-

乳歯が早く抜けた為、奥の歯が前にずれこみ、永久歯のはえるすき間が不足しています。

-

クォードヘリックスで内側から左右に拡げ、すき間を作ります。

-

-

-

拡がった状態です。

-

-

下もバイヘリックスで拡げました。

-

リンガルアーチに代え内側の歯を前に出します。

-

内側にあった上の前歯が前に出ました。

-

-

上の乳歯が抜け永久歯にはえ代わる時期にスペースを保つため前歯にエッジワイズブラケットを付けて大臼歯とワイヤーでつないでいます。

-

-

下も上と同じようにスペースを保ちます。

永久歯がはえそろったので残りの歯にもエッジワイズブラケットを付けます。

-

きれいに並んできました。そろそろ装置をはずせそうです。

-

-

きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができました。

小臼歯は抜かずに治しました。

治療終了は15歳11か月です。ここまでの費用は、総額約85万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

-

歯のデコボコ(叢生)その2

-

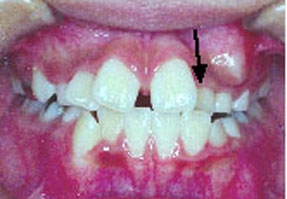

10歳女の子 上下の前歯のデコボコが気になって来院

治療開始は10歳11か月です。

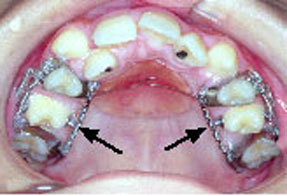

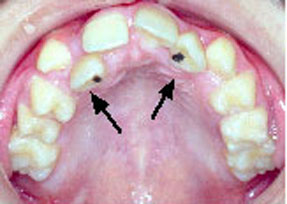

前歯がデコボコで矢印の歯は下の前歯より内側にはえています。

あごの動きを妨げ、あごの関節に悪い影響を与えます。-

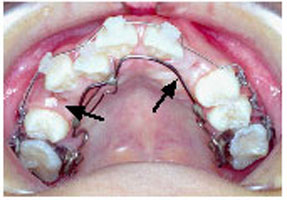

クォードヘリックスで左右へ拡げた後、重なって内側にはえている歯を動かします。

-

-

前歯をきれいに並べ、リンガルアーチで乳歯から永久歯にはえ代わる間、スペースを保ちます。

特に上はこの時期に大臼歯が前方にずれ込み、永久歯のはえるスペースがなくなることが多いので注意が必要です。-

永久歯がはえました。

-

-

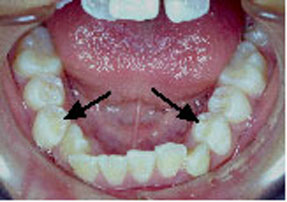

下の歯列をバイヘリックスで内側から拡げています。

仕上げの段階に入りました。すべての歯にエッジワイズブラケットを付けます。

きれいに並んできました。そろそろ装置をはずせそうです。

きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができました。

小臼歯は抜かずに治しました。治療終了は15歳4か月です。ここまでの費用は、総額約84万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

-

歯のデコボコ(叢生)その3

-

11歳男の子 前歯のデコボコが気になり来院

-

治療開始は11歳0か月です。

2本の前歯が内側にあり、並ぶすき間がありません。

左に乳歯が1本残っています。 -

右の前歯は下の歯より内側に入っています。正常なあごの動きができなくなっています。

-

前歯に少しデコボコがあります。

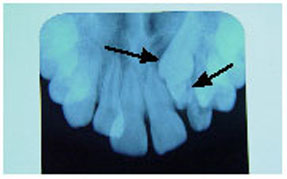

第2大臼歯はまだはえていません。

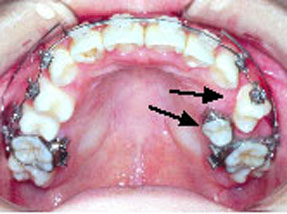

第1大臼歯の後方にスペースがあるのでコイルスプリングを利用した装置で第1大臼歯を後方に移動させてスペースを作ることにしました。第1第臼歯の移動が終わり、第2小臼歯を後方に動かしているところです。

動かした歯をその位置にとめておくためホールディングアーチに代え、 前歯を動かすため上の歯にエッジワイズブラケットを付けます。

-

内側の前歯を並べるスペースができました。

-

-

下の歯にも装置をつけました。

-

内側の歯を前に出しました。

-

-

下の歯も並んできました。

きれいに並んできたのでそろそろはずせそうです。

きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができました。

小臼歯は抜かずに治しました。治療終了は14歳7か月です。ここまでの費用は、総額約92万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

-

歯が咬み合わない(開咬)

-

8歳女の子 前歯が咬み合わないのが気になり来院

治療開始は8歳8か月です。

奥歯は咬んでいますが前歯がまったく咬み合っていません。明らかに舌を前方に押し出す癖が原因です。舌を前方に出せないようにとげのついたとりはずしのできる装置(タングガード、拡大ねじ付きプレート)をつけます。

-

上の歯列を左右に拡げています。

上下の前歯のすき間が閉じてきました。 -

-

併行して舌のトレーニング(MFT)を

-

1年後です。

上下の前歯のすき間はなくなりました。 -

-

下の前歯も舌の力がかからなく なったので内側に入りました。

-

永久歯がはえそろったので、エッジワイズブラケットを付けました。

-

-

少し咬み合わせが浅くなっています。

舌のトレーニングを再開。

前歯のすき間はなくなりましたが、まだは咬み合わせの深さは不十分です。

上下の前歯の咬み合わせの深さは後戻りを考慮するとこれぐらいは必要です。

きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができました。治療終了は14歳5か月です。

ここまでの費用は、総額約96万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

-

その他(埋伏歯)

-

11歳女の子 前歯のデコボコが気になり来院

治療開始は11歳9か月です。左上に乳歯が1本残っています。

レントゲンで見てみると骨の中に永久歯が2本あります。

2番目の前歯(側切歯)と犬歯です診断の結果乳歯、右上第1小臼歯、下の左右第1小臼歯と骨の中で90 度ねじれている側切歯を抜歯することになりました。

まずリンガルアーチとエッジワイズブラケットを付け、上から開始しました。乳歯を抜いてしばらくたっても犬歯がはえてこないため歯ぐきを切って引っ張り出しています。

-

犬歯がやっと出てきました。

-

-

下も抜歯して開始です。

下も抜歯して開始です。

上下ともまだすき間が残っています。

最終調整をしています。

きれいな歯並びと良い咬み合わせを得ることができました。

治療終了は16歳7か月です。ここまでの費用は、総額約97万円です。(税抜き料金 公的医療保険が適用されない自費診療です。)

リスク・副作用

矯正治療には、う蝕や歯肉炎・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮 などのリスクがあります。(リスク・副作用参照)

-

TOP矯正装置の種類

-

出っ歯(上顎前突)に使用する装置

-

バイオネーター

機能的装置と呼ばれ、筋肉の力を利用して下あごの成長をうながします。歯列を左右に拡げる効果もあります。

学校から帰って家にいる時(睡眠時含む)に使用し、使用時間は10時間が目安です。 -

-

オルソペディックポジショナー

患者さん自身のせっこう模型の歯を分割して理想とする歯列に並べ替えます。

そしてこの模型の型をとり特殊なゴム(樹脂)を流し込んで作ります。その特殊なゴムに組み込まれた、斜め後方に引っ張るためのワイヤー(フェイスボウ)と帽子で構成されています。ゴムの弾力で歯を動かし、上あごの成長の抑制や下あごの成長の促進を同時に行うことができます。学校から帰って家にいる時(睡眠時含む)に使用し、使用時間は10時間が目安です。この装置は東京都でご開業の吉井修先生が考案、実用化されたものです。

当院では浜松市でご開業の鈴木善雄先生が材料、製作法に様々な工夫を加えたものを使用しています。 -

-

バイトジャンピングアプライアンス(BJA)

上下でセットになっています。

上の装置についているバーが下の装置の内側に付けられた斜面を滑ることにより、下あごを前方に誘導して成長をうながします。上下別々に拡大することができます。学校から帰って家にいる時(睡眠時含む)に使用し、使用時間は10時間が目安です。 -

-

サービカルヘッドギヤー

上あごに力をかけることにより上あごの成長を抑制したり、下あごの成長をうながしたりします。奥歯を動かないようにとめておくのに使うこともあります。学校から帰って家にいる時(睡眠時含む)に使用し、使用時間は10時間が目安です。

-

-

ハイプルヘッドギヤー

サービカルヘッドギヤーとほぼ同じ目的で使いますが、患者さんの骨格のタイプにより使い分けします。

-

-

受け口(下顎前突)に使用する装置

-

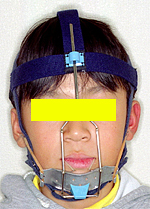

上顎前方牽引装置(OMA)

上あごの成長が悪い方に使用し、上あごの成長をうながしたり、歯列全体の前方移動を行います。

睡眠時に使用してもらいます。 -

-

フェイシャルマスク

上あごの成長が悪い方に使用し、上あごの成長をうながしたり、歯列全体の前方移動を行います。

睡眠時に使用してもらいます。 -

-

チンキャップ

下あごの成長が大きい方に使用し、成長を押さえたり成長の方向を変えたりします。

睡眠時に使用してもらいます。 -

-

-

その他の装置

-

リンガルアーチ

奥歯を固定したり、細いワイヤーを付加して内側から歯を動かすのを助ける時に使用します。バリエーションがいろいろとあります。

-

-

クォードへリックス・バイヘリックス

内側から歯列を左右に拡げたり奥歯のねじれを治すのに使用します。上顎に使用するのがクォードヘリックス、下顎に使用するのがバイヘリックスです。

-

-

ホールディングアーチ

奥歯を固定する目的で使用します。バリエーションがいろいろとあります

-

-

SMC

浜松市でご開業の鈴木善雄先生考案の大臼歯を3次元的に動かすことのできる用途の広い装置です。バリエーションがいろいろとあります。

-

-

コイルスプリングを利用した装置

大臼歯や小臼歯を後ろに動かすのに使用します。

-

-

パラタルバー

歯が下に降りようとする力に対抗してとめておく時に使用しますが、少し歯を動かすこともできます。バリエーションがいろいろとあります。(他の装置との組み合わせ)

-

-

タングガード、拡大ねじ付きプレート

舌の癖を治すための装置で左右へ拡げることもできます。

-

-

ウエッジ付きプレート

名古屋市でご開業の渡辺修先生考案の舌の癖を治すための装置で下の歯に着けます。とげが付いていないタイプもあります。また舌の癖が再発しないように保定装置として使用することもあります。

-

-

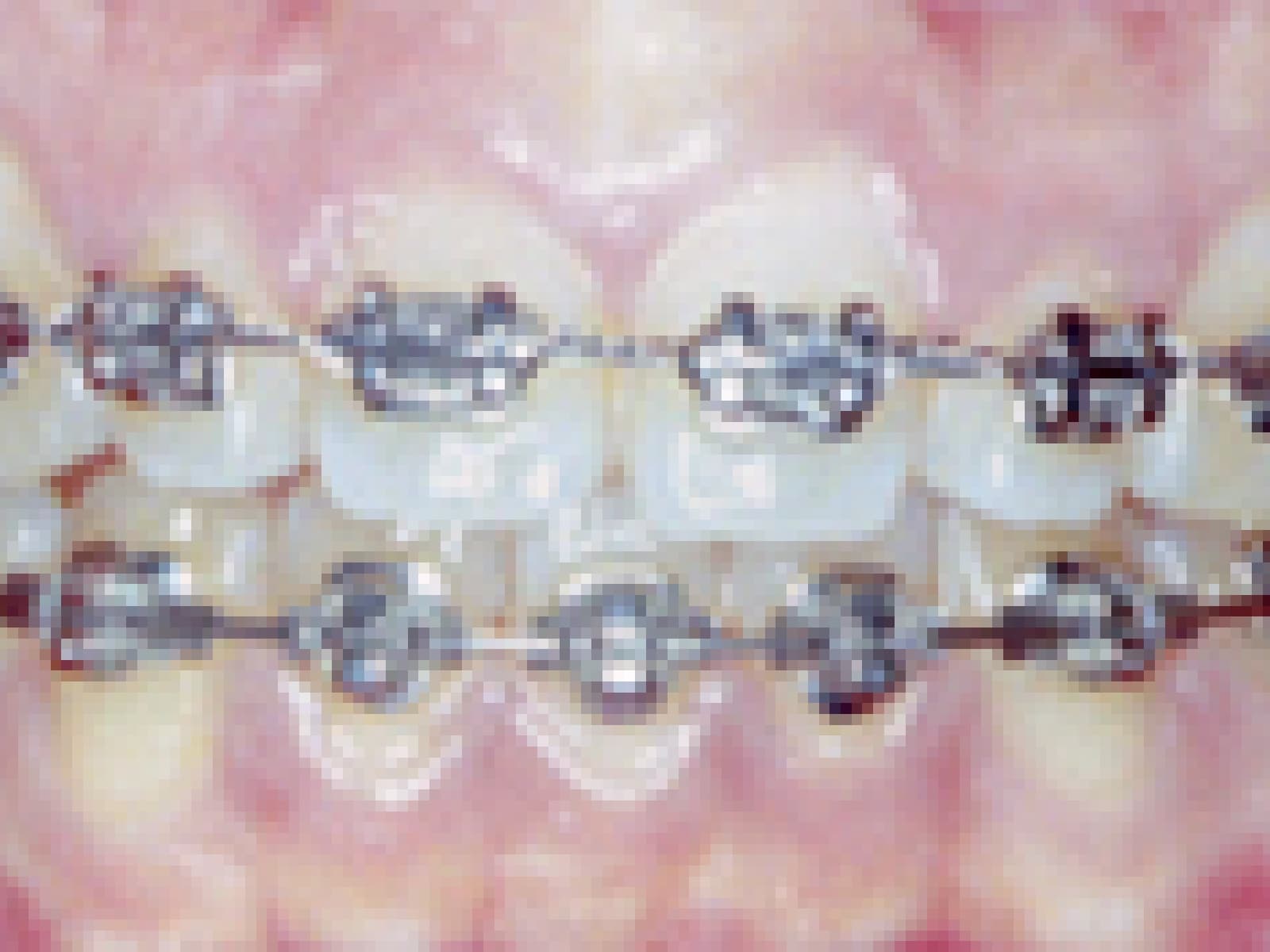

エッジワイズブラケット

-

メタル(金属)

-

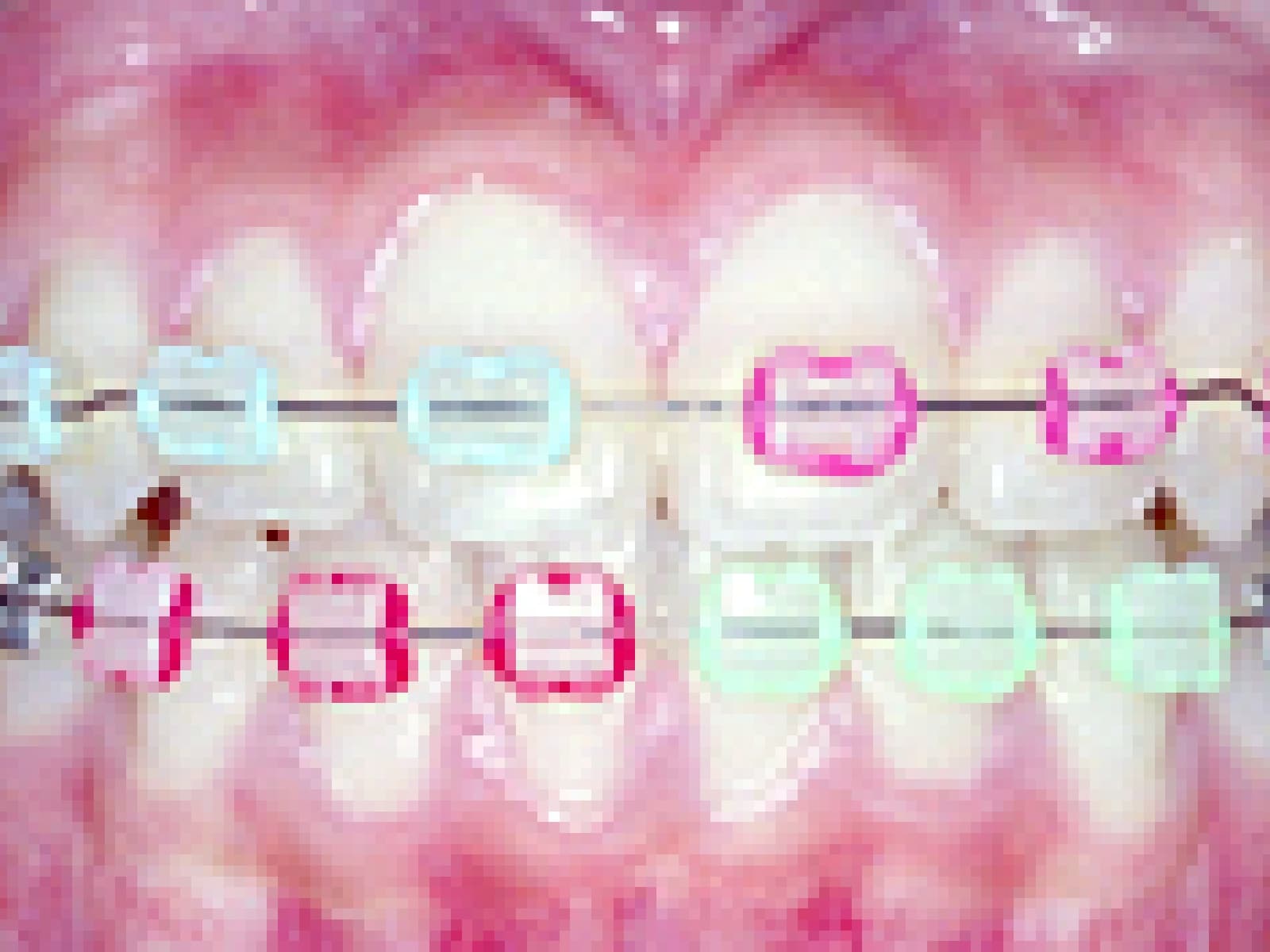

セラミック

(透明のゴムでワイヤーを留めたもの) -

セラミック

(カラーのゴムでワイヤーを留めたもの)

歯の表面に特殊な接着剤で付け、ワイヤーを通してその弾力で歯を動かします。

-

-

保定装置

歯がきれいに並んだ後につける装置で後戻りを防ぐために使用してもらいます。

いろいろな種類がありますが最初の状態等によって決まります。

最初は食事以外1日中使用してもらいますが、徐々に使用時間を減らします。2~3年間は使用が必要です。-

クリヤーリテーナー

透明な樹脂と補強線で作られた装置で上から歯にかぶせて使用します。

ほとんど付けているのがわかりません。 -

-

ベッグタイプリテーナー

特殊な樹脂とワイヤーで作られた装置です。

-

-

メタルリテーナー

金属製の装置で唇顎口蓋裂の患者さんに使用します。

-

-

スプリングリテーナー

特に前歯部の後戻りを防ぐ時に使用します。

-

-

ワイヤーリテーナー

非常に戻りやすい可能性のある歯に裏側から固定して使用します。ほとんどの場合他の保定装置と併用します。

ブラッシングがしにくいのが欠点です。 -

-

-

-

-

矯正歯科治療に伴う

一般的なリスク・副作用- 1.最初は矯正装置による不快感、痛み等があります。数日間~1、2週間で慣れることが多いです。

- 2.歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。

- 3.装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院等、矯正治療には患者さんの協力が非常に重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

- 4.治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。むし歯や歯周病のリスクが高まりますので、丁寧に磨いたり、定期的なメンテナンスを受けたりする事が重要です。また、歯が動くと隠れていた虫歯が見えるようになることもあります。

- 5.歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることがあります。また、歯ぐきがやせて下がることがあります。

- 6.ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

- 7.ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。

- 8.治療途中に金属等のアレルギー症状が出ることがあります。

- 9.治療中に「顎関節で音が鳴る、あごが痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

- 10.様々な問題により、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。

- 11.歯の形を修正したり、噛み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。

- 12.矯正装置を誤飲する可能性があります。

- 13.装置を外す時に、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。

- 14.装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

- 15.装置が外れた後、現在の噛み合わせにあった状態のかぶせ物(補綴物)やむし歯の治療(修復物)などをやりなおす可能性があります。

- 16.あごの成長発育によりかみ合わせや歯並びが変化する可能性があります。

- 17.治療後に親知らずが生えて、凸凹が生じる可能性があります。加齢や歯周病等により歯を支えている骨がやせるとかみ合わせや歯並びが変化することがあります。その場合、再治療等が必要になる事があります。

- 18.矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻す事は難しくなります。

-

-